В одном из прошлых роликов про ножи из игр я упомянул игру Battlefield 1, действия которой разворачиваются во времена Первой Мировой войны. И я решил, что будет правильно раскрыть эту тему более подробно и разобраться как, почему и с каким оружием воевали солдаты в Первой Мировой войне.

Война, которая началась 28 июня 1914 года, просто поражает количеством и видами вооружения, которые использовались разными армиями в ходе боевых действий. Иногда даже верится с трудом, что люди могли воевать одновременно на танке, но с куском загнутой и заточенной арматуры, с современным огнемётом и вместе с этим со средневековой дубинкой или булавой, с химическим оружием в противогазе, и при этом на коне с копьём на манер рыцарей. Все эти крайности столкнулись в ужасной войне, которая по сегодняшним данным унесла жизни 18.5 млн человек. Видов вооружения было, как я уже и сказал, очень много. Однако, мы всё-таки ножевой канал и рассмотрим сегодня лишь холодное оружие Первой Мировой войны.

Одним из отголосков прошлого были копья и пики.

Кавалерия в этой войне играла не такую важную роль как ранее, но тем не менее на вооружении всех армий не просто стояли, а были приняты новые пики, практически перед самым началом войны. В 1890 году Германия приняла на вооружение новую кавалерийскую пику.

Древко было стальным, хотя на тот момент большую популярность набирал бамбук. Немного поэкспериментировав Германия всё же отказалась от бамбука, тк его банально негде было брать в таких количествах. Весила эта пика 2,12 кг, а в длину была 3,14 м. Как показал ход войны она имела ряд недостатков. Во-первых, кольца для крепления боевых знамён, они застревали в цели. Во-вторых, это плохой баланс. В-третьих, копья были тупыми, и кавалеристам приходилось самим затачивать их. Ну и наконец длина была велика.

Французская кавалерийская пика обр. 1913 года была очень похожа на немецкую.

Длиной 2.98 м, весом 2.17 кг и тоже была стальной. Однако, она была более манёвренной и обладала большей проникающей способностью нежели у немцев.

Англичане же решили не делать пику стальной и в 1894 году приняли на вооружение пику с бамбуковым древком.

Однако чуть позже они поняли, что затея эта так себе и такое копьё легко сломать или разрубить шашкой. И уже в 1915 году конструкцию решили изменить на аналогичную соседским и сделать стальное древко.

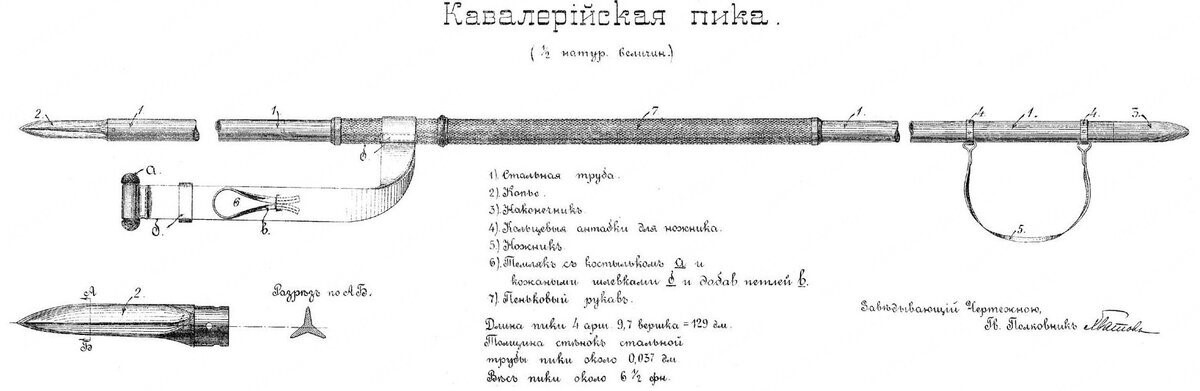

В России на момент Первой Мировой войны на вооружении была кавалерийская пика обр. 1910 года.

Сделана она была со всем размахом русской души 3,82 м в длину и весила 2,66 кг. Честно говоря, с трудом представляю как можно на коне орудовать почти 4 м стальной палкой.

Так или иначе скоро после начала войны тактика и стиль ведения боя изменился у всех стран и перешли к формату окопной войны. Так что от пик, как и от кавалерии в целом, скоро отказались.

Основным холодным оружием на момент начала войны у всех армий был штык. Видов этих самых штыком, существовало много, однако объединяло большинство из них то, что они были игольчатыми. То есть, это были трёхгранные или четырёхгранные образцы, которые крепились на ствол винтовки. Резать или рубить они, разумеется, были не способны. Например, русский четырёхгранный игольчатый штык образца 1891-1930 годов, которым комплектовалась “мосинка”

или французская “розалия” к винтовке Лебеля.

Французский штык, хотя бы рукоять имел и при большой необходимости мог использоваться отдельно от винтовки. А вот у российского аналога была лишь трубка для крепления штыка на ствол, и рукоятью это назвать язык никак не повернётся. В боевом положении с пристёгнутым штыком длина “мосинки” была 1.7м, а винтовка лебеля вообще 1.8м. Такой размер оружия был обусловлен необходимостью пехотинцев защищаться от атак кавалерии. Однако Первая мировая война проходила совсем не по тем сценариям, которые были в предыдущих войнах. На полях сражений появилось огромное количество окопов и траншей и как вы догадываетесь орудовать в тесной траншее винтовкой со штыком которые по габаритам больше бойца, вообще совсем не удобно. Так что солдаты начали изощряться кто как может, чтобы придумать подходящее для тесных окопных боёв оружие. Ну а тут солдатской смекалке было где разгуляться.

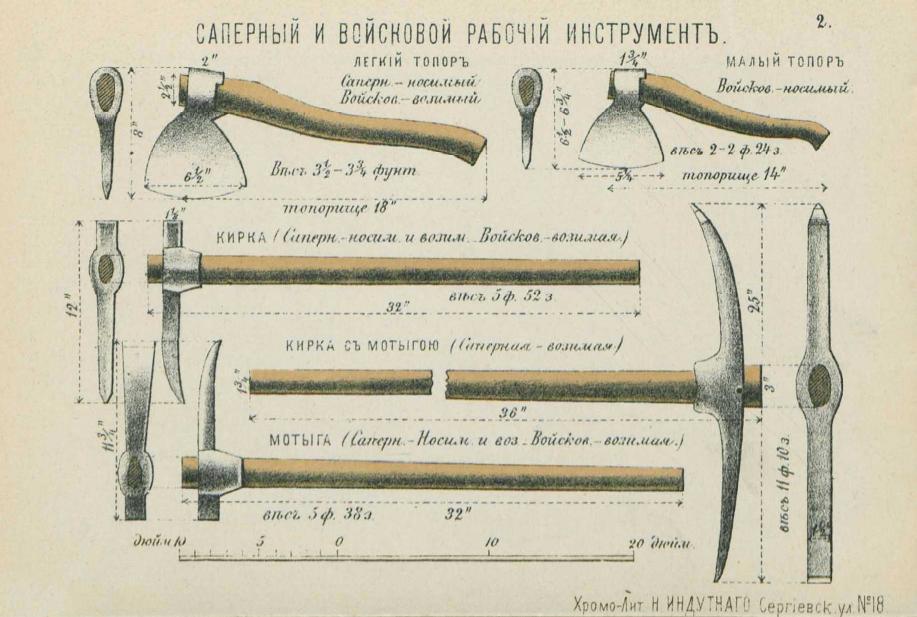

Начнём с более-менее штатного вооружения. Во-первых, лопата.

Самая обычная сапёрная лопатка. Её затачивали и прекрасно использовали в качестве рубящего инструмента. Как писал Эрих-Мария Ремарк в своем романе «На Западном фронте без перемен»:

«Теперь пошла новая мода ходить в атаку: некоторые берут с собой только ручные гранаты и лопату. Отточенная лопата — более легкое и универсальное оружие, ею можно не только тыкать снизу, под подбородок, но, прежде всего, рубить наотмашь. Удар получается более увесистый, особенно если нанести его сбоку, под углом, между плечом и шеей: тогда легко можно рассечь человека до самой груди».

Ну тут ничего удивительного нет, у сапёрной лопаты, как и у топора центр тяжести смещён в одну сторону так что рубящие удары она наносит очень хорошо. Топоры, кстати, тоже использовались бойцами в целях устранения живой силы противника, но распространены были не так сильно. Из того что мне удалось найти это германский траншейный топор

и сапёрный топор российской империи.

Но вернёмся к смекалке и изобретательности бойцов. И так, тесные окопы, штыком работать неудобно, окопных ножей пока ещё нет, нужно что-то небольшое и при этом эффективное. Ну тут люди и вспомнили, о самом простом и надёжном оружии их предков, о дубинке. Какие-то особые навыки для такого оружия не нужны, держи крепче, бей сильнее, эффективность у неё более чем хорошая, можно и кости врагам дробить в окопах и часовых снимать. Дубинки делали совершенно разные, разумеется, не было какой-то стандартизации и всё это было кустарное производство.

Были и деревянные дубинки с металлическими шипами, такие переделывали, например, из полицейских дубинок или бейсбольных бит. Изготавливали дубинки из того, что было под рукой часто для ударной части использовали корпус от гранаты.

Одними дубинками дело конечно не ограничивалось. Появлялось некое подобие булавы. Как и дубинки, они делались из подручного материала и были очень разнообразными. Голову этой булавы могли делать из большой металлической шестерни, большого гвоздя или снарядного осколка. Нередко встречались и моргенштерны, дабы увеличить урон, наносимый врагам.

Определить принадлежность подобных изделий к конкретным армиям не реально, ведь никаких клейм и обозначений на них не было. Хотя в небольшом количестве фабричные дубинки были на фронте, однако промышленность всех стран в тот момент не могла дать достаточное их количество, и было их совсем немного. Но всё же были. Так, например, на многих английских было клеймо в виде короткой и широкой стрелки.

Очень интересной разновидностью булавы в тот момент была гибкая булава.

Деревянная рукоятка, длиной где-то сантиметров 15, соединялась металлической ударной частью посредством пружины или отрезка жесткого стального троса длиной около 25 см. Навершие было квадратным, круглым или яйцевидным. Причём были версии как с шипами, так и без них. И получалось нечто среднее между булавой и кистенем, кстати классические кистени тоже встречались. Такие орудия практически не ломались и способствовали нанесению очень серьёзных, хлёстких ударов, которые с лёгкостью оглушали противника. Клинковое оружие, разумеется, тоже присутствовало, причём впоследствии оно практически полностью вытеснило всё остальное. Игольчатые, да и лезвийные штыки со временем пропали из обихода солдат и заменялись на ножи. Делали эти ножи сначала из обломков тех самых штыков, ну а когда всем стало понятно, что появилась острая необходимость в ножах, начали налаживать фабричное производство.

Причём тогда уже начало формироваться понимание того, что нужен не просто колющий инструмент. Был нужен именно нож, ну или кинжал, ведь солдаты не сражались 24/7, так что им нужен был инструмент для решения повседневных бытовых задач. Прототипом таких ножей послужила поделка солдат, названная французским гвоздём.

Понятно, что качества он был отвратительного, это был кустарно изготовленный инструмент из куска арматуры, один конец которого расковывался и затачивался в обоюдоострый клинок, а второй загибался в некое подобие рукояти с эфесом. Естественно, резать им было неудобно, эргономики никакой не было, ну про удержание заточки даже говорить не буду. Но всё-таки это было лучше, чем просто острые шпильки с рукоятями рассчитанные чисто на укол.

И первым серийно изготовленным ножом, боевым ножом, является французский M1916 или «Le Vengeur de 1870»

«Мститель 1870» — названный так в память о поражении в конфликте во франко-германской войн, которая, как можно догадаться из названия была в 1870 году. Это был полноценный, классический кинжал средних размеров с деревянной рукояткой и развитой внушительной гардой. Общая длина была около 28 см, из которых клинок был где-то 17 см. Делались они не из чего попало, а из сабельной стали. Что немаловажно, у них появились ножны, так что ношение таких ножей было куда более комфортным чем те самоделки, что были ранее. Ножны изготавливались из железа и имели скобу для крепления на поясе.

Немцы тоже не остались в стороне и начали делать свои ножи. Одним из наиболее примечательных траншейных ножей был кинжал DEMAG.

По клинку, это было абсолютно то же самое, что и у французского мстителя, однако рукояти сильно отличались. Она у DEMAG имела сильный изгиб и сделано это было неспроста. В отличие от французского ножа, этот можно было использовать в качестве штыка, и рукоять была сделана такой именно для того, чтобы крепить его к винтовкам и карабинам системы Маузера образца 1898 года. Ножны также были металлическими. Были у германия и другие окопные ножи, но ничего примечательного в них не было. Это плюс минус одинаковые изделия. Кинжалы (хотя иногда всё же встречались ножи с односторонней заточкой), с развитой гардой, железными ножнами.

Креативнее всех к вопросу траншейного ножа подошли англичане. Компания Robbins of Dudley выпустила тычковый стилет-кастет.

Robbin Dudley Trench Push Dagger. Эта штуковина даже по современным меркам выглядит странно и немного пугающе. В алюминиевую литую рукоять был вмонтирован обоюдоострый клинок под углом в 90 градусов. Так что, когда вы зажимаете этот нож в руке, клинок располагается между указательным и средним пальцем. Для защиты трёх нижних пальцев имеется что-то вроде эфеса. С точки зрения боевого применения этого изделия, оно может и удобное, однако в быту солдатам такой тыкалкой пользоваться точно будет не удобно. Ножны у него в отличии от предыдущих ножей сделаны из кожи. Кастеты, кстати, использовались не только в рукоятках ножей, но и как отдельный вид оружия.

Но самым популярным ножом первой мировой войны стал Mark 1 Trench Knife.

Траншейный нож американского производства с латунной рукоятью-кастетом. Ну сами понимаете сколько весит такой здоровенный кусок латуни. Носить, конечно, тяжеловато, однако силу удара она увеличивает нехило. Клинок кинжальной формы, обоюдоострый длиной чуть больше 17 см. Ножны были жестяные и ничего особенного из себя не представляли. Но вообще появился этот нож не сам по себе. Он был разработан на базе трёхгранного стилета M1917

, который ранее стоял на вооружении американской армии. Ну я думаю вы и сами уже поняли почему его заменили. Слишком узконаправленный был инструмент. Модель M1918 ну или Mark1 получился куда функциональнее и лучше своего предшественника.

Российская армия, разумеется, тоже имела на вооружении клинковое оружие, однако оно разительно отличалось от траншейных ножей других армий. Взять например бебут, или как он тогда назывался, кривой кинжал.

Почему кривой, я думаю, понятно. Но вот то, что это кинжал, меня очень удивило. Рукоять похожа на ту, что у классических кинжалов, мы в этом дальше убедимся, а клинок походит на шашку или саблю в миниатюре. Кстати, шашки тоже стояли на вооружении, но в большинстве своём у кавалерии. Общая длина бебута была всего 60 см, из которых 44 см был клинок. Как я и сказал нож был обоюдоострым, редко его затачивали с одной стороны. Несмотря на то, что он был сильно крупнее всех траншейных ножей, которые мы рассматривали ранее, он всё равно позволял работать им в окопах. Им было удобно и рубить, за счёт его габаритов и массы в 750 грамм, и колоть, за счёт выраженного острия и обоюдоострой заточки. Плюс это был очень полезный инструмент в быту, его комфортно было использовать в качестве тесака или мачете.

Помимо бебута сохранилось множество свидетельств о том, что казаки в эпоху Первой Мировой войны активно использовали кинжалы.

Казачий кинжал образца 1904 г применялся до 1917 года. К началу Первой мировой войны большая часть казаков первоочередных частей была вооружена именно этими кинжалами. Но стоит заметить, что в казачьих войсках, особенно в кавказских, в начале XX века наряду с уставным оружием активно использовалось оружие, скажем так, местного производства, которое изготавливали кавказские мастера. Уставной же был прямым широким кинжалом, созданным на базе образцов традиционных кавказских кинжалов. Обратите внимание на рукоять, то, о чём я говорил, когда мы рассматривали бебут. Рукоять практически идентичная. Он был, правда, чуть меньше бебута, однако в бою ничем не уступал. Общая длина была около 50 см, из которых 34 см был клинок.

На протяжении всей Первой мировой войны холодное оружие было в постоянном обиходе армий всех стран участниц, и оно сыграло немаловажную роль. Однако это была последняя война, в которой оно так активно применялось. Но, откровенно говоря, если посмотреть на распределение потерь по видам вооружения, то в Первую Мировую войну от холодного оружия погибло 0,6% от общего числа потерь. Ну согласитесь, это ничтожно мало в если смотреть на картину в целом. А в Великой Отечественной войне этот показатель вообще снизился до 0,02%. В дальнейшем придёт более совершенное стрелковое оружие, современная техника, да и формат боевых действий будет совсем иным. И таким образом боевое холодное оружие было практически полностью вытеснено с полей сражений.

0 комментариев